多汗症の定義と症状

多汗症とは何か

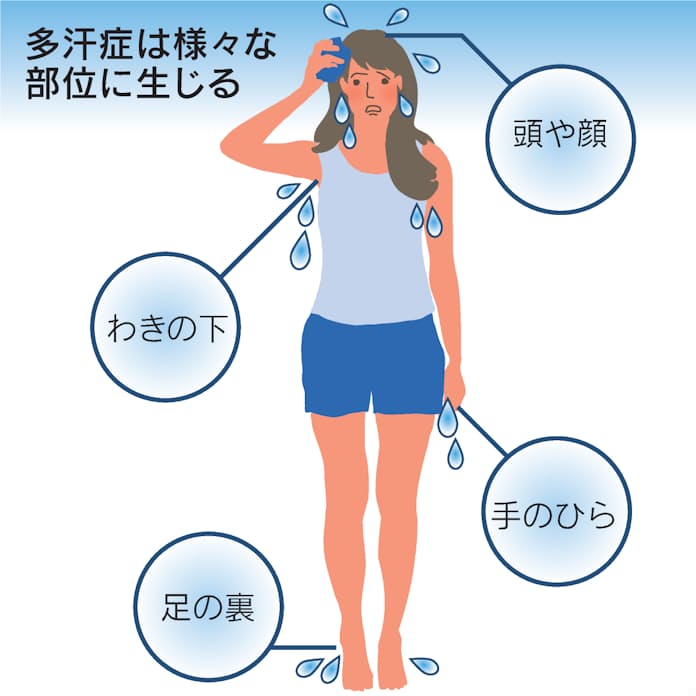

多汗症は、身体のさまざまな部位で異常に多くの汗をかく状態を指します。この疾患は、通常の体温調節のメカニズムが正常に機能せず、自発的に汗をかくことがある程度です。この主な原因は、神経系が過敏に反応し、汗腺が過剰に刺激されることにあります。多汗症は、主に以下の種類に分類されます。

- 原発性多汗症: 汗をかく原因が特定できないもので、特定の部位に集中して発生します。一般的には手、足、脇の下、顔などが影響を受けやすいです。

- 二次性多汗症: その他の健康問題や病気(例えば、内分泌障害、感染症など)が原因で汗をかく状態です。全身的に汗が出ることが多い特徴があります。

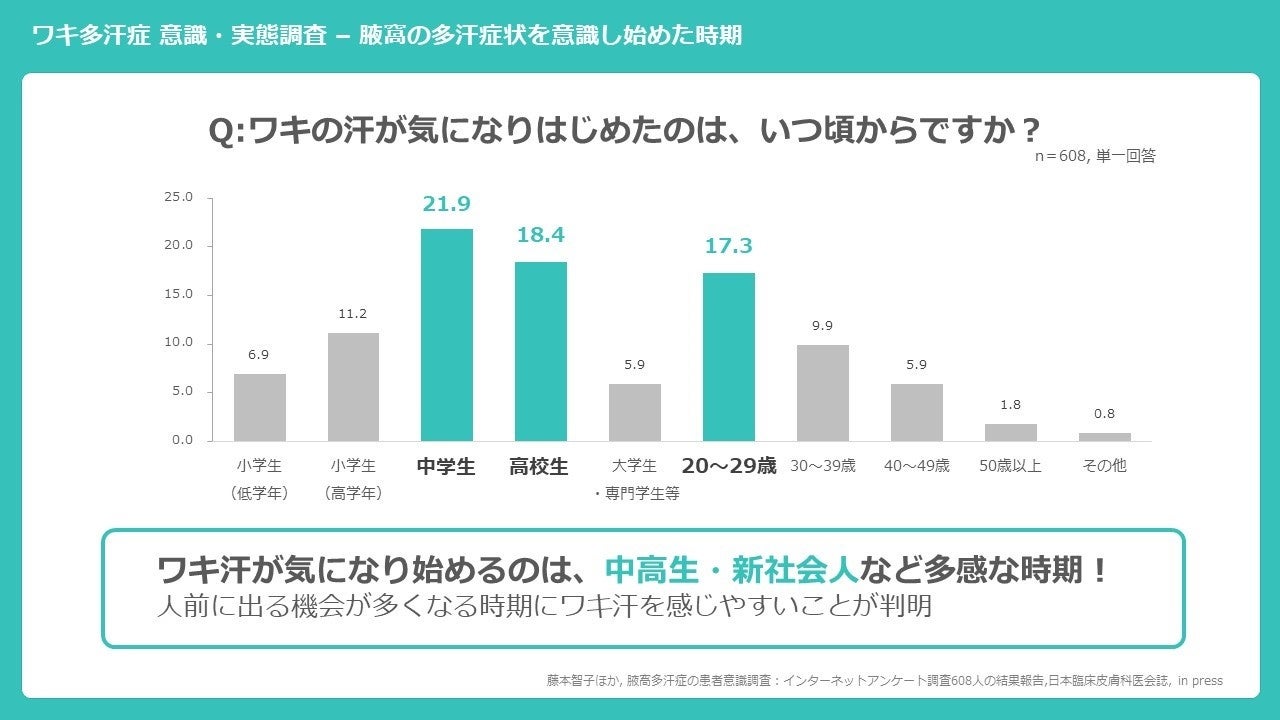

多汗症は、日常生活において不快感を引き起こし、自信を損なう原因にもなります。特に、他人との接触が多い職種の人々にとって、社会的なストレスの一因となることがあります。

多汗症の症状と影響

多汗症の主な症状には、以下のようなものがあります。

- 極端な汗: 普通の気候条件や運動時ではないのに、汗が大量に出ることがあります。

- 特定部位での発汗: 原発性多汗症の場合、手のひらや足の裏、脇の下、顔など、特定の部位での汗が目立つ場合があります。

- 不快感や臭い: 大量の汗によって衣服が湿るため、不快感が増し、体臭も生じることがあります。

- 皮膚のトラブル: ハイペリドシス(多汗症)による湿度が高い環境は、カンジダ感染や接触性皮膚炎の原因となる可能性があります。

これらの症状が続くことで、生活にさまざまな影響が出てくることがあります。

- 社会的ストレス: 汗をかくことが恥ずかしいと感じるため、人前での挨拶や会話を避けるようになるケースがみられます。こうした社会的なストレスが、自己評価の低下やうつ病を引き起こすことも少なくありません。

- 職業上の支障: 特に接客業や営業職などでは、相手に不快感を与える可能性が高く、その結果、職場での人間関係が複雑化することがあります。

- 生活の質の低下: 通常であれば楽しめる活動(スポーツや趣味など)が汗の問題で制限されることや、日常生活に不安を感じるようになることがみられます。

多汗症は、身体的・精神的な側面での影響が無視できない疾患です。早期の対策や適切な治療が推奨されるため、専門医の診断を受けることが重要です。多汗症の理解が深まることで、症状に対する認識やサポートを得ることができるでしょう。 次のセクションでは、伝統的な多汗症治療方法について詳しく見ていきます。多汗症の症状に悩む人々にとって、効果的な治療を見つけることは重要であり、様々な選択肢を考慮する必要があります。

伝統的な多汗症治療方法

多汗症に対する治療方法は多岐にわたりますが、最初に考慮されるのは一般的な治療法です。このセクションでは、特に制汗剤の使用とボトックス注射の効果について詳しく解説します。これらの治療法は、手軽に取り入れることができ、一定の効果を期待できるため、多くの方に利用されています。

制汗剤の使用

制汗剤は、多汗症の治療に際して最初の手段として広く用いられています。これらは、汗腺を一時的に閉じることで汗の分泌を防ぐ効果があります。制汗剤には以下のような種類があります。

- 市販の制汗剤: 一般的なブランドから簡単に入手でき、手軽に利用できるものです。成分にはアルミニウム化合物が含まれており、汗腺を収縮させる働きがあります。

- 医療用制汗剤: 医師の処方が必要な強力な制汗剤で、重度の多汗症に対応しています。通常の市販品よりも高濃度の成分が含まれており、効果も持続しやすいです。

制汗剤の使用は、特に以下のようなメリットがあります。

- 簡単に利用できる: 毎日のルーチンに簡単に組み込むことができ、時間や場所を選びません。

- 低リスク: 使用に際しての副作用は比較的少なく、日常的に使いやすいのが特徴です。

ただし、制汗剤にはいくつかのデメリットも存在します。

- 効果が限られる: 激しい運動や高温の環境では、効果が薄れてしまうことがあります。

- 肌への影響: 敏感な肌を持つ人にはかぶれやかゆみを引き起こす可能性があり、注意が必要です。

制汗剤は多汗症の治療のスタート地点として非常に有効ですが、症状が続く場合や悪化する場合には、他の治療法を検討することも重要です。

ボトックス注射の効果

ボトックス注射は、多汗症の治療から出発して、ある特定の部位に注入することで、過剰な発汗を予防する方法です。ボトックスは、ボツリヌス毒素という成分から作られ、神経伝達物質を妨げることで汗腺への信号を抑制します。以下のポイントで、その効果や利用について詳しく見ていきましょう。

- 適応部位: 主に脇の下や手のひら、足の裏など、汗腺が集中している柔らかい部位に使用されます。

- 効果の持続: 効果は通常4〜6ヶ月続き、その後は再度の注射が必要になります。定期的な施術により、長期的な改善が期待できるでしょう。

この治療法には、いくつかの明確な利点があります。

- 即効性: 多くの患者が施術後短期間で発汗の減少を実感します。

- 大きな改善が期待できる: 特に重度の多汗症に悩んでいる方にとって、非常に効果的な治療法として評価されています。

ただし、ボトックス注射にはいくつかのリスクも伴います。

- 副作用の可能性: 注射部位の腫れや痛み、稀に顔の筋肉に影響を与えることがあります。

- コストがかかる: 一回の施術にかかる費用が比較的高く、その後のメンテナンスも考慮する必要があります。

ボトックス注射は、多汗症の症状を緩和するための強力な手段となりますが、医療の専門家との相談の下、自身の状態や治療にかかるコストを十分に理解しながら選択することが大切です。 次のセクションでは、最新の多汗症治療トレンドについて探っていきます。進化する治療法に注目し、自分に合った脱却方法を見つける準備をしましょう。

最新の多汗症治療トレンド

多汗症に対する治療法は日々進化しており、最新の技術や治療法がおおいに注目されています。これにより、患者はより効果的で安全な治療を選択できるようになっています。ここでは、レーザー治療の進化とバイオフィーバー療法の増加について詳しく解説します。

レーザー治療の進化

レーザー治療は、近年、多汗症の新しい治療法として急速に普及しています。この治療法は、特に脇の下などの限られた部位に対して非常に効果的です。以下に、レーザー治療の特徴と利点を詳しく説明します。

- メカニズム: レーザー治療は、特定の波長の光を使用して汗腺を破壊します。レーザー光は、皮膚の深い層にある汗腺で吸収され、その熱が汗腺を効果的に損傷させます。この過程で皮膚表面にはほとんど影響がありません。

- 即効性: 多くの患者が、治療後数週間以内に汗の量が大幅に減少することを実感しています。

- 低侵襲性: 外科手術と比較して、レーザー治療は肌を切らず、出血や痛みがほとんどありません。そのため、術後の回復も早く、通常の日常生活にすぐに復帰できます。

レーザー治療の利点は多岐にわたりますが、その反面、いくつかの注意点もあります。

- 複数回の施術が必要: 効果を最大限に引き出すためには、通常、数回の施術が必要です。

- 費用: 一回の施術費用が高価な場合が多く、全体としてのコストが掛かることがあります。

- 技術者のスキル: 効果的な治療を行うためには、経験豊富な医療専門家による施術が求められます。そのため、信頼できる医院やクリニックを選ぶことが重要です。

しかし、患者にとっては、その価値に見合う効果が期待できるため、レーザー治療は非常に人気のある選択肢として注目されています。

バイオフィーバー療法の増加

バイオフィーバー療法は、より自然で体に優しいアプローチを目的とした新たな治療法の一つです。この方法は、体温を調整するための治療法であり、体内の代謝を促進し、発汗を抑える効果が期待されています。具体的な特徴は以下の通りです。

- 温熱療法: バイオフィーバー療法では、体温を一定範囲内まで上昇させることで、体の自然な発汗機能を調整します。これにより、局所的に汗をかくことを減少させる効果があります。

- デトックス効果: この療法は、発汗によって体内の毒素を排出する効果があるとされています。これが多汗症とは別の健康的な側面からも支持されています。

- ストレスの軽減: バイオフィーバー療法はリラクゼーションを提供するため、ストレスや緊張を軽減する効果も期待されています。精神的な側面から多汗症にアプローチする点が特徴です。

ただし、バイオフィーバー療法も以下の点で注意が必要です。

- 個人差: 効果は患者によって異なるため、すべての人に同じように効果が現れるわけではありません。

- 治療回数: 効果を実感するためには、定期的な治療が求められる場合があります。

- 費用と時間: 設備が必要なため、治療に時間と費用がかかる場合があります。

バイオフィーバー療法は、自然な方法で多汗症に対処したい方にとって魅力的な選択肢となるでしょう。進化する治療法の中で、自分に合った方法を見つけることが重要です。 多汗症の治療法は、日々発展しています。レーザー治療やバイオフィーバー療法のような新しい技術は、患者にとっての選択肢を広げる重要な要因となっています。自分に最適な治療法を見つけるために、医療専門家と相談しながら適切な判断を下すことが大切です。 次のセクションでは、多汗症治療のリスクと安全性について詳しく考えます。安全な治療選択を行うための指針を理解することが、今後の治療をさらに効果的に進める手助けとなるでしょう。

多汗症治療のリスクと安全性

多汗症の治療法は多様ですが、それぞれの治療法にはリスクや副作用が伴います。このセクションでは、治療の副作用や適切な治療の選択について詳しく説明します。これにより、患者が知識を持って治療に臨むことができるように、正しい情報を提供します。

治療の副作用

多汗症の治療法には、さまざまな形式がありますが、どの治療法にも一定の副作用が考えられます。以下は、一般的な治療法ごとの副作用の概要です。

- 制汗剤:

- 肌の刺激: 敏感な肌にはかぶれや赤みを引き起こすことがあります。

- 不均等な発汗: 特定の部位にのみ効果があるため、他の部位で発汗が強まることがあります。

- ボトックス注射:

- 注射部位の腫れや痛み: 注射後、しばらく腫れや痛みを感じることがあります。

- 筋肉の弱化: 注射された部位の筋肉が一時的に弱くなる可能性があります。

- レーザー治療:

- 皮膚の赤みや腫れ: 施術後、治療部位が赤くなり、一時的な腫れが見られることがあります。

- 感覚の変化: まれに、施術した部位の感覚が一時的に鈍くなることがあります。

- バイオフィーバー療法:

- 体温上昇による不快感: 温度を上げることから、一時的な不快感や脱水のリスクが考えられます。

- 個人差による効果の不均一性: 治療効果が患者によって異なるため、期待した効果が得られない場合もあります。

これらの副作用は、一時的なものであることが一般的ですが、それぞれの患者の体質や治療法の選択によって異なるため、治療前に医療専門家に相談することが重要です。

適切な治療の選択

多汗症の治療法は多岐にわたりますが、適切な治療を選択する際には、いくつかのポイントを考慮する必要があります。以下のステップが、適切な治療選択に役立ちます。

- 医療専門家との相談:

- 多汗症の症状やタイプを明確にし、自分に合った治療法を選ぶことが重要です。医師が自分の症状に基づいて、最適な治療法を提案してくれるでしょう。

- 過去の治療歴の考慮:

- 過去にどの治療法が効果的であったかを振り返り、その結果をもとに次の治療法を決定することが重要です。

- 生活スタイルやニーズに合わせた選択:

- 自分のライフスタイルに合った治療法を選ぶことで、継続的に治療を受けることが容易になります。例えば、仕事や家庭の事情を考慮して、通院の頻度や施術後の回復期間を考慮することが大切です。

- 治療のリスクと費用の比較:

- 各治療法の副作用やリスクを確認した上で、受け入れられる範囲内か、また、その治療にかかるコストを明確にすることが重要です。予算に合わせた治療計画を立てましょう。

- 他の患者の体験を参考にする:

- 治療法の選択肢に不安がある場合、他の患者の体験談やレビューを参考にすることも役立ちます。実際の体験を知ることで、治療法への理解が深まります。

多汗症の治療は、一度選択すれば終わりではなく、患者自身がアクティブに関与して進めていく必要があります。自分の体質や生活スタイルに応じた治療法を選び、専門家と連携を取りながら、効果的な対策を講じることが健康的な生活につながることでしょう。 次のセクションでは、多汗症治療のコストや保険について詳しく考察します。経済的な視点からの理解も、治療法の選択には欠かせない要素です。

多汗症治療のコストと保険

多汗症の治療を検討する際、治療の効果だけでなく、そのコストや保険のカバー範囲も重要な要素です。治療費用は治療法や地域、医療機関によって異なりますが、ここでは治療費用の一般的な範囲や保険がどのように適用されるかについて詳しく説明します。

治療費用の一般的な範囲

多汗症の治療にはさまざまな方法があり、それぞれの治療にかかる費用は大きく異なります。以下は、一般的な治療法の費用の目安です。

- 制汗剤:

- 市販の制汗剤は、通常1,000円から3,000円の範囲で購入できます。医療用制汗剤の場合は、もう少し高額になることがあります。

- ボトックス注射:

- ボトックス注射は、その効果の持続性と治療の手軽さから人気がありますが、一回あたりの費用は30,000円から80,000円程度になることが多いです。効果は4~6ヶ月間持続するため、定期的な治療が必要です。

- レーザー治療:

- レーザー治療の費用は、1回あたり約80,000円から150,000円程度です。効果を得るためには数回の施術が推奨されるため、全体の治療費は高額になることがあります。

- バイオフィーバー療法:

- バイオフィーバー療法の費用は、治療回数によって異なりますが、1回のセッションが10,000円から30,000円程度になることが一般的です。

これらの治療費用は、地域の医療機関やクリニック、または医師の経験や技術により異なることがありますので、具体的な費用を把握するためには事前の問い合わせが重要です。

保険がカバーする可能性

多汗症治療における保険の適用は、治療法や状況によって異なります。日本の医療保険制度では、基本的に保険が適用される治療と適用されない治療があります。

- 保険が適用される場合:

- 二次性多汗症: 内分泌系の問題や他の疾患が原因となる場合、保険が適用されることがあります。この場合、専門医の診断が重要です。

- 一部の医療用制汗剤: 医師が処方した場合、一定の医療用制汗剤が保険適用となることがありますが、全ての製品が対象ではないため確認が必要です。

- 保険が適用されない場合:

- 原発性多汗症の治療: 原発性多汗症の場合、ボトックス注射やレーザー治療などの治療法は、基本的に保険適用外です。そのため、自己負担となるケースが多いです。

- 美容的な要素が強い治療: 美容目的としての治療と見なされる場合(例えば、見た目の改善目的でのボトックス注射など)は、保険は適用されません。

保険が適用されるかどうかは、治療を受ける医療機関や専門医の判断により異なるため、治療前にしっかりと相談して不明な点をクリアにしておくことが大切です。また、保険会社の規定も確認することをお勧めします。 多汗症の治療を検討する際には、治療方法やコスト、保険の適用範囲を総合的に考慮し、自分に合った最適な治療法を選ぶことが重要です。これにより、経済的な負担を軽減しながら、効果的な治療を実施できるでしょう。 次の項では、多汗症治療に関するさらなる情報と、患者が取るべき次のステップについて考察します。治療に関しての正しい理解と共に、より良い選択をするための指針を見つけていきましょう。